2025年9月26日的沈阳,秋阳洒在七星影城的台阶上。上午十时整,一位坐着轮椅的世纪老人由两个女儿缓缓推入影厅。103岁的张泰先生身着整洁的夹克衫,神情凝重,似乎沉浸在历史的闪回。当银幕亮起,他挺直佝偻的脊背,目光如炬地凝视着每一个画面——这场跨越八十年的对话,在光影交错中悄然开启。

世纪见证:从黄埔到东北的历史足迹

“电影里的731部队只是冰山一角。”老人缓缓道来,他记得当年在哈尔滨平房区见到的惨状:冻伤实验室里扭曲的器械,那些被称作“马路大”的活人实验品遗物,还有焚尸炉里未燃尽的骨骼。“艺术再现永远无法完全还原地狱的模样,但我们必须让后人知道,这片土地曾经历过什么。”

电影落幕,灯光渐亮。张泰的双手久久紧握扶手,指节泛白。“历史的真相,远比银幕更残酷。”他的声音苍老却坚定,带着历经沧桑的穿透力。张泰1923年出生在成都,早年投身革命考入黄埔军校。1945年,这位刚从黄埔军校毕业的年轻军官怀揣报国之志奔赴东北,亲眼目睹了日本关东军溃退后留下的罪证。那些遍布东北的细菌战设施、那些幸存者的哭诉,成为他记忆深处永不愈合的伤痕。

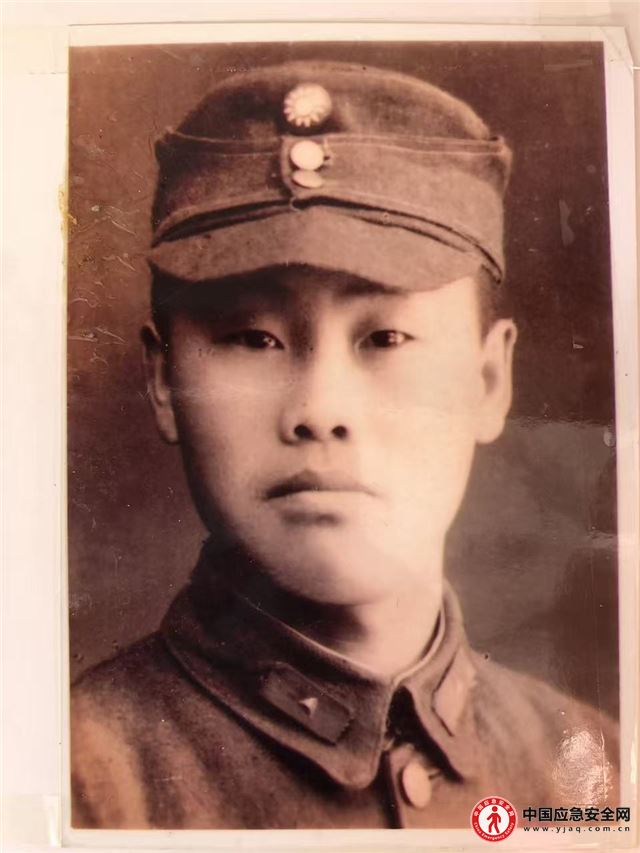

年青时的张泰

历史记忆:个体生命与国家命运的交织

张泰的记忆是一部活着的史书。他回忆起1946年长春战犯审判资料,简直是罄竹难书,那些白纸黑字的证词记录着更加骇人听闻的暴行:母子实验、压力测试、活体解剖……“日本军国主义的罪恶,不仅在于屠杀,更在于将人变成实验材料的那种冷酷。”说到这里,张泰的眼角泛起泪光,“有些记忆太沉重,但我必须记得,因为亲历者越来越少了。”

女儿说:父亲每天上网,每年9月18日都会给我们讲述他说经历的抗战,当警钟敲响,警示我们要勿忘国耻。“随着年龄增长,父亲的记忆反而更加清晰,特别是战争年代的往事。”

时代责任:历史记忆的传承与升华

在看完电影《731》后,张泰特别关注年轻观众的反应。“看到那么多年轻人来看这部电影,我很欣慰。”他说,“历史不是用来延续仇恨的,而是用来明辨是非、指引未来的。”他向家人指出,电影虽然未能完全展现历史全貌,但其教育意义值得肯定,“重要的是让新一代理解,为什么和平如此珍贵”。

永恒警示:跨越世纪的历史回响

走出影城,张泰望向沈阳湛蓝的天空,他说自己每年都要关注抗战题材电影和网上信息,“不是要记住仇恨,而是要记住历史教训。民族弱小就会挨打,国家分裂就会受欺,这个道理是用无数生命验证的。”

这位经历了满清覆灭、民国动荡、抗日战争、新中国成立乃至新世纪崛起的世纪老人,用他103年的人生见证了一个真理:历史的真相或许沉重,但唯有直面它,民族才能行稳致远。当电影散场,灯光亮起,他带走的不仅是一部电影的观感,更是一次历史与现实的深刻对话。

在张泰身上,我们看到了个人记忆如何汇入民族史诗,个体生命如何与国家命运紧密相连。他的存在本身,就是一部活着的历史教科书,提醒着我们:有些记忆必须传承,有些警示必须永恒,有些责任必须担当。这正是“以史为鉴,开创未来”最生动的诠释。(易迎吉)

官方微信

手机站点